東洋医学で考える過敏性腸症候群の治し方

こちらのページでは

・過敏性腸症候群と診断されて治療しているが改善されない

・様々な医療機関に足を運んだが改善が診られない

・薬を飲んでも治らない

とお悩みの方に、東洋医学で改善される訳をお話していきたいと思います。

今回は大きく分けてこの3つを、お話ししていきます。

①東洋医学が過敏性腸症候群に有効な理由

②過敏性腸症候群と肺の関係について

③今から出来る処方箋

西洋医学における過敏性腸症候群の概念

主な症状は便通の異常で下痢、便秘、ころころした便、腹痛、排便によって軽快しやすい、お腹が鳴りやすい、おならが出やすい、などがあります。

原因不明で完治が難しいとされています。

処方薬

・ステロイド薬

・炎症を抑える薬

・便秘薬

・下痢止め

などがあります。

ステロイドの長期服用における体内の作用

ステロイドとは体内の「副腎」から分泌されるホルモンで、糖代謝、脂質代謝、骨に対する作用、免疫、アレルギー、に関わっています。

ステロイドを長期服用する事で自然摂理である体内の自然分泌能力が低下し、あらゆる副作用が生じることがあります。

糖尿病、皮膚症状、骨密度の低下、浮腫み、易感染(細菌感染に罹りやすい)、高コレステロール血症などです。

ステロイドには細胞増殖を抑制することにより創傷治癒を遅延させる作用がある為、一度このような障害を生じると、治癒までに時間を要します。

例えばアトピーの方が外用薬のステロイドを長期使用していると、皮膚が委縮し色素沈着して茶色や赤色の硬く厚くなる皮膚、いわゆる「象の肌」の様になってしまった方が、ステロイドを辞める為に脱ステロイドをする方が多く見られます。

人間はホルモンの奴隷と言われますが、私たちの身体に備わっている本来の生理現象では、あらゆるホルモンの支配下で行われています。

それらを体外からコントロールする(内服や注射などで)と「ホメオスタシス(恒常性)に何かしらの負荷がかかり、どこかに支障をきたす。」

と考える方が自然かもしれません。

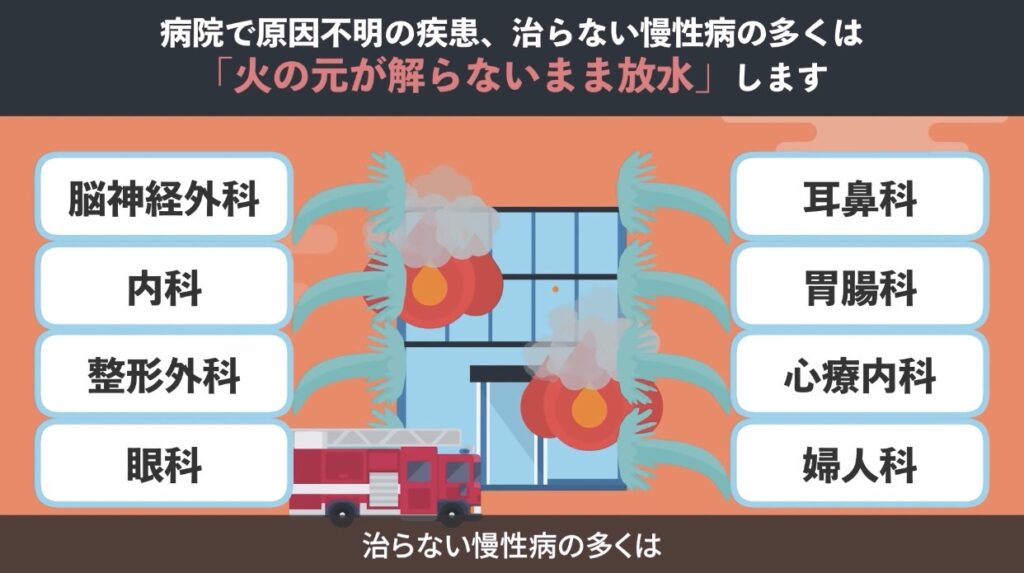

過敏性腸症候群の症状は原因不明の為、対処的な処方になります。

「火のないところに煙は立たぬ」という言葉があります。

火の無いところに煙はたたないので、火の元である根本原因を理解し、それに対して治療することが有効であると考えます。

①東洋医学が過敏性腸症候群に有効な理由

東洋医学は2500年前もの歴史がある経験医学です。

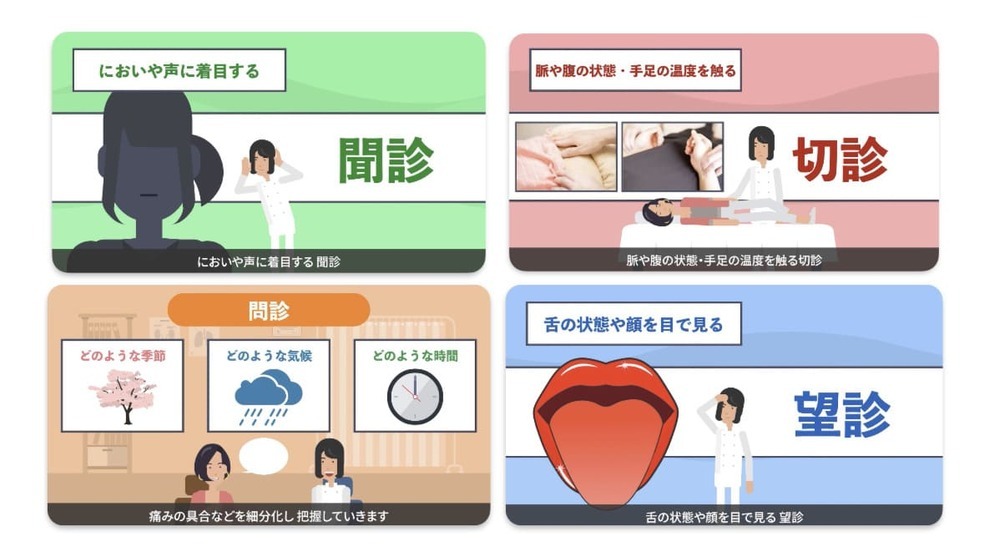

現代のように医療機器が発展していなかった時代は、お医者さんは

・脈や腹

・舌の状態

・季節

・気候

など五感を使い、患者さんの今ある状態を把握していました。

ですので、東洋医学では現代の数値やデーターでは把握出来ない部分を診ることができます。

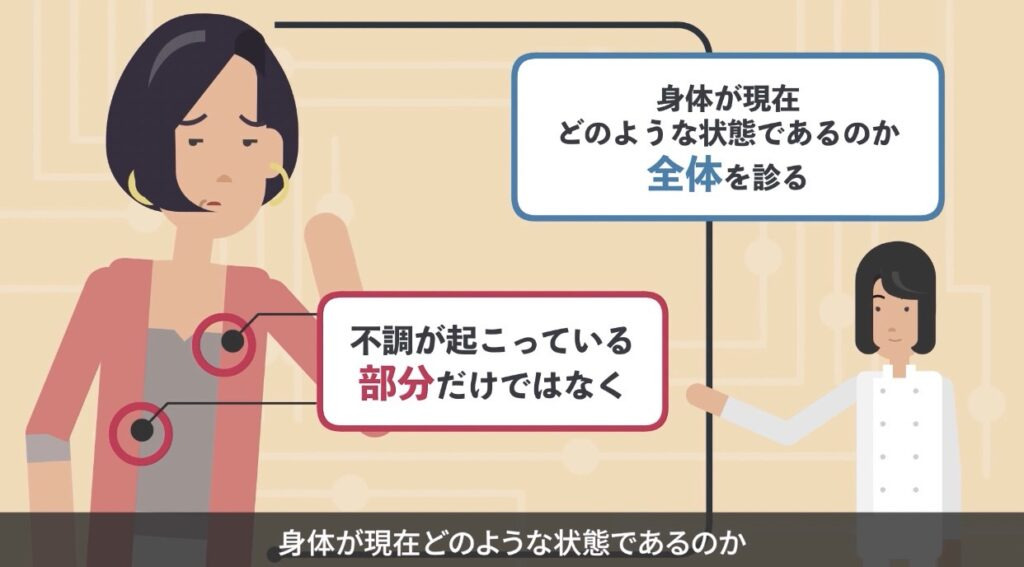

西洋医学との大きな違いの一つに組織器官は個別に機能するのではなく、全体が一つの繋がりを持っているといった考え方があります。

西洋医学はお医者さんに罹ろうとする時、様々な科に分かれます。

東洋医学では全体は繋がっていると考えることから、あらゆる疾患に対応出来ると言えます。

②過敏性腸症候群と肺の関係について

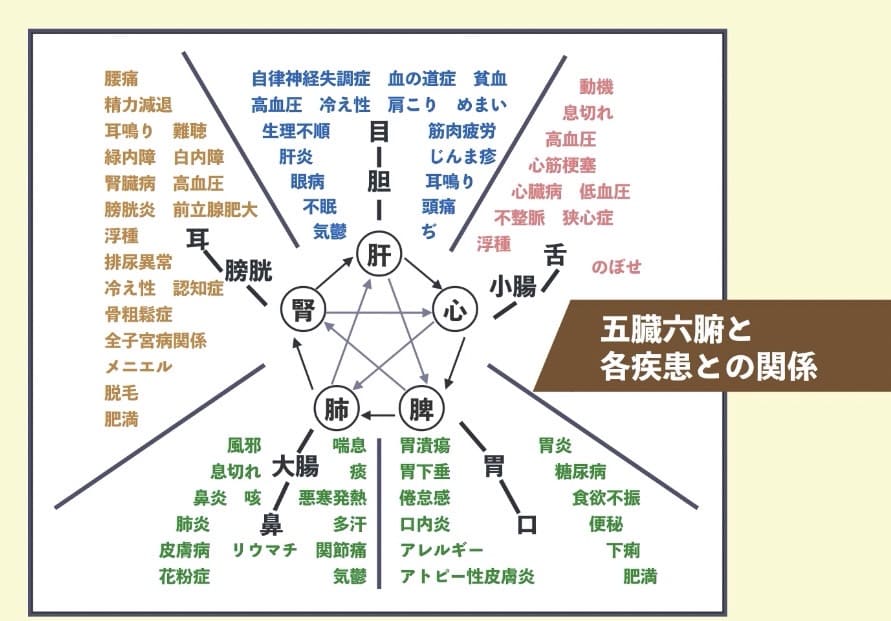

上記の表で分かるように東洋医学ではあらゆる病が五臓六腑と関係していると考えます。

過敏性腸症候群は【肺虚】体質の方が多いです。(体質の問題ですので、必ず肺に該当するわけではございません。特に多い肺虚をここではご紹介いたします。稀に肝や胃の体質の方もおられます)

肺の作用は腸に大きく影響しているからです。

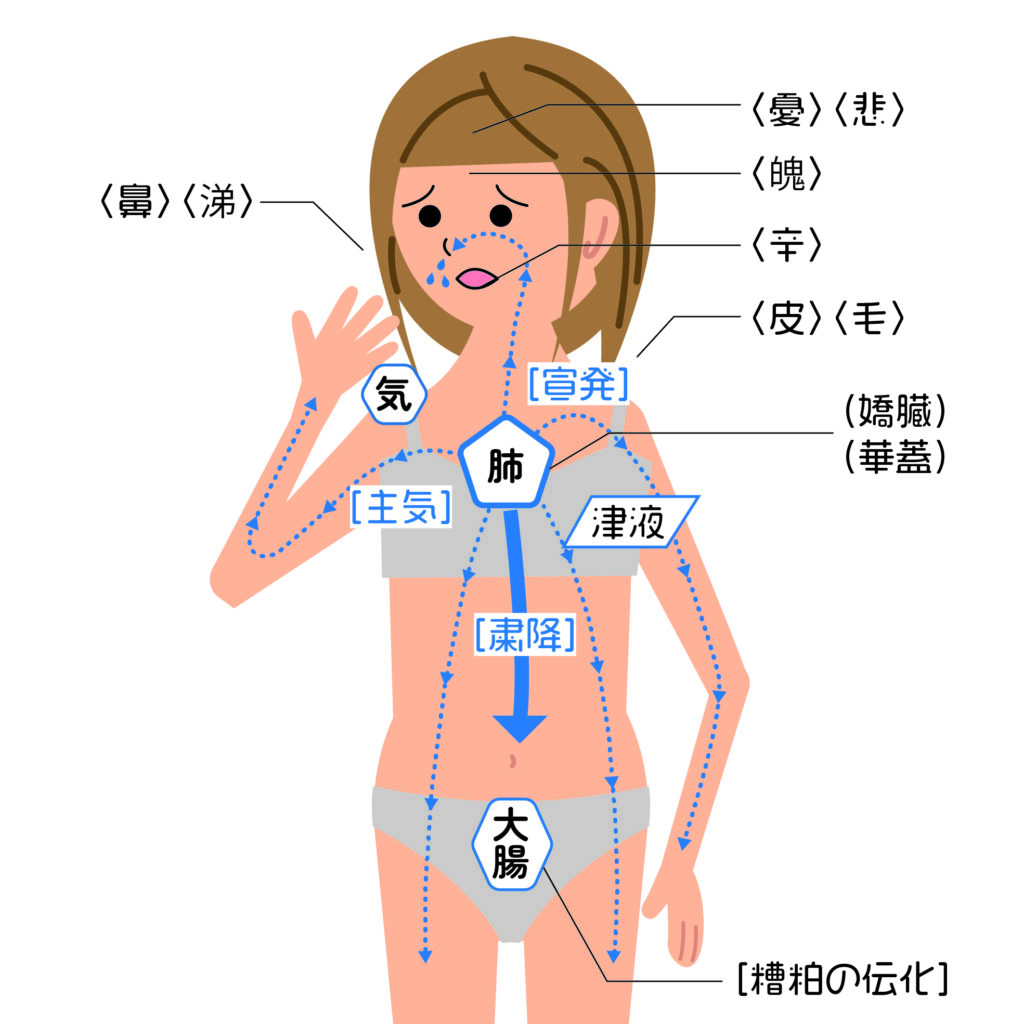

東洋医学の肺とは

東洋医学では肺とは西洋医学の肺のことも指しますが、それだけではないです。

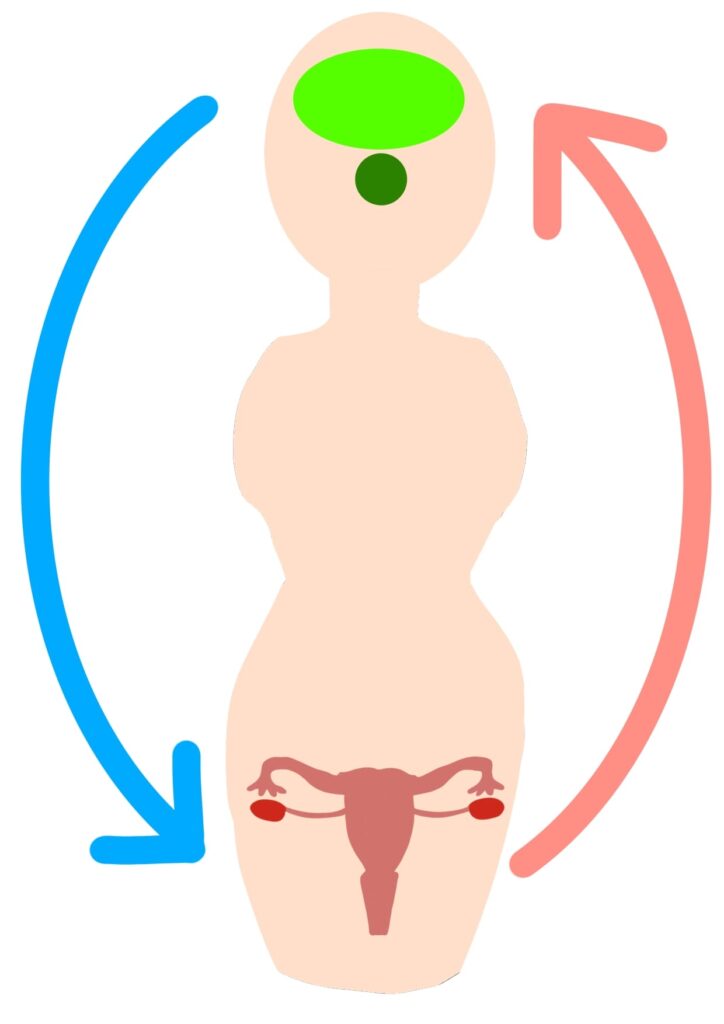

肺は上記水色文字のイラストにある通り、宣発・粛降作用があります。

肺の【宣発作用(呼吸の推動)】により【酸素(気)】と【血液(血)】が全身を巡ります。

酸素と血液は体内を一緒に巡っています。

肺の作用が過敏性腸症候群に重要な役割を担っている理由

「気滞」という言葉がある通り、過敏性腸症候群の方は気が滞ることにより症状が現れていることが多いです。

例えば腹部膨満感、ガスが溜まる、便秘、下痢などです。

「過敏」という言葉の通りあらゆるストレスが繊細に腸の状態に反映されることを考えると、そのような状態から打破出来れば良いと考えます。

=腸壁が強くなる状態を目指す、ということです。

鍼では得意とする【気・血(酸素・血液)】の流れをスムーズにすることによって、腸壁を強くします。

腸の上皮細胞も「気・血」により滋養されております。そうすることにより、過敏性腸症候群をお持ちの方に派生して現れる、あらゆる症状が改善されていきます。

鍼はどのようにして肺に作用する?

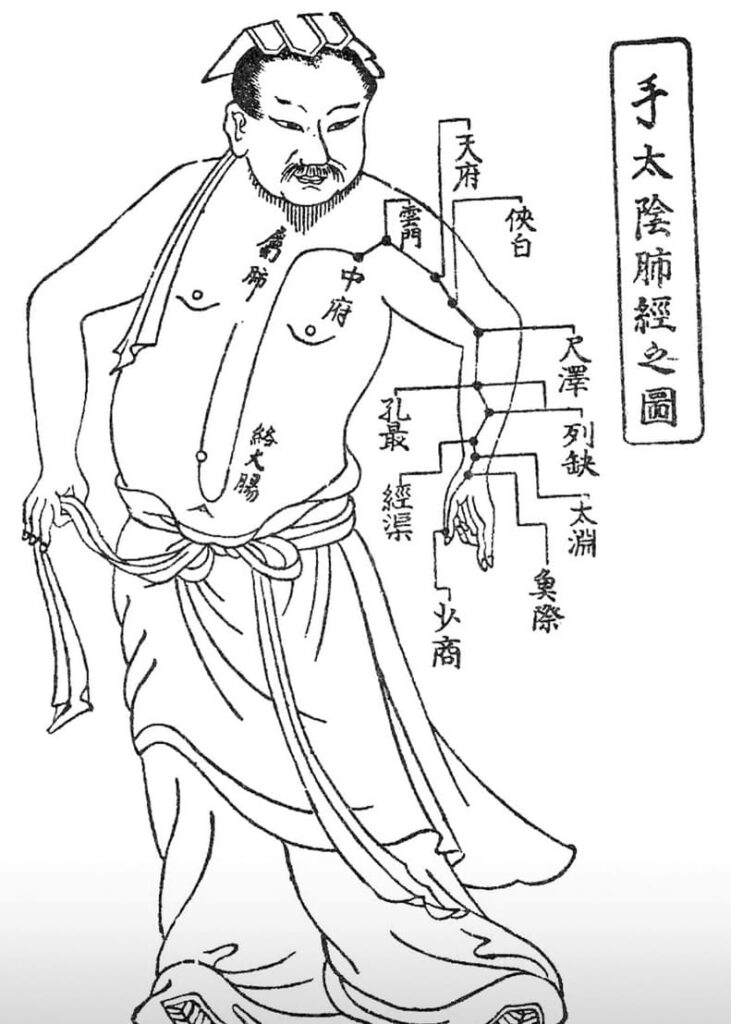

こちらは1,000年程前に書かれた肺の経絡図です。

経絡とは全身には361穴のツボ(経穴)がありますが、ツボ(経穴)は頭の先からからつま先まであります。

ツボ(経穴)とツボ(経穴)は1本の線で繋がっており、その線を経絡といいます。

電車に例えると新宿ー新大久保ー高田馬場が山手線というように、

中府ー雲門ー天府

というツボ(経穴)は肺の経絡で結ばれます。

肺の経絡は肺を貫き、大腸を纏うことから、肺の経絡で治療をすると肺と大腸に効果があるといえます。

③今からできる処方箋

日々ご自宅で出来ることとしては、漢方の服用やお灸があります。

ここでは過敏性腸症候群に効くツボをご紹介します。

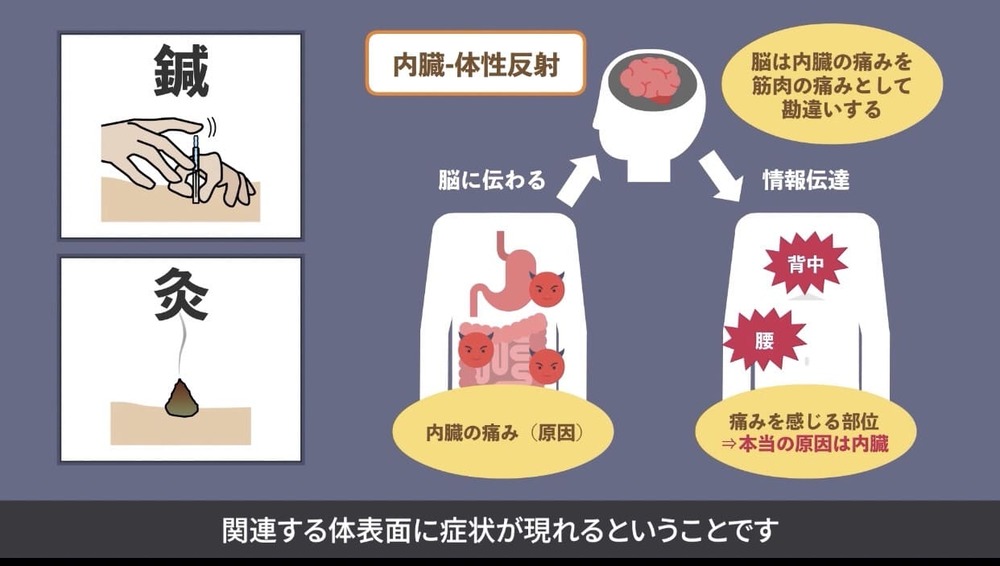

鍼や灸では肺の作用を高めるのに肺の経絡上にある経穴(ツボ)を使い、体性ー内臓反射により肺に作用します。

体制ー内臓反射とは体表面の刺激により、内臓に起こる反射のことです。

ですが資格の無い方は鍼は使えませんので、自宅ではお灸(せんねん灸)や指圧によって体制ー内臓反射で肺の宣発作用を高めることができます。

ツボ(経穴)のご紹介

ツボは「孔最」というツボです。

孔最は肺の経絡で手の平を「パ~」にしたとき手の関節と肘の関節の中間の親指一個分上にあります。

親指側の延長線上にあります。

少し押すと圧痛が感じられると思います。

・炎症

・便秘、下痢

・免疫強化

・アレルギー

などに効果の高いツボです。

最後に

過敏性腸症候群のあらゆる症状は、日常に支障をきたしますよね。

「部分」を診る西洋医学と「全体」を診る東洋医学の違い、解っていただけましたでしょうか。

西洋医学も東洋医学も得意とする部分、不得意とする部分は補い合って患者様の選択肢が広がれば本望です。

今回、東洋医学の有効性はごく一部のご紹介ですが、詳しく知りたい方は下記アニメーション動画をご覧下さい。